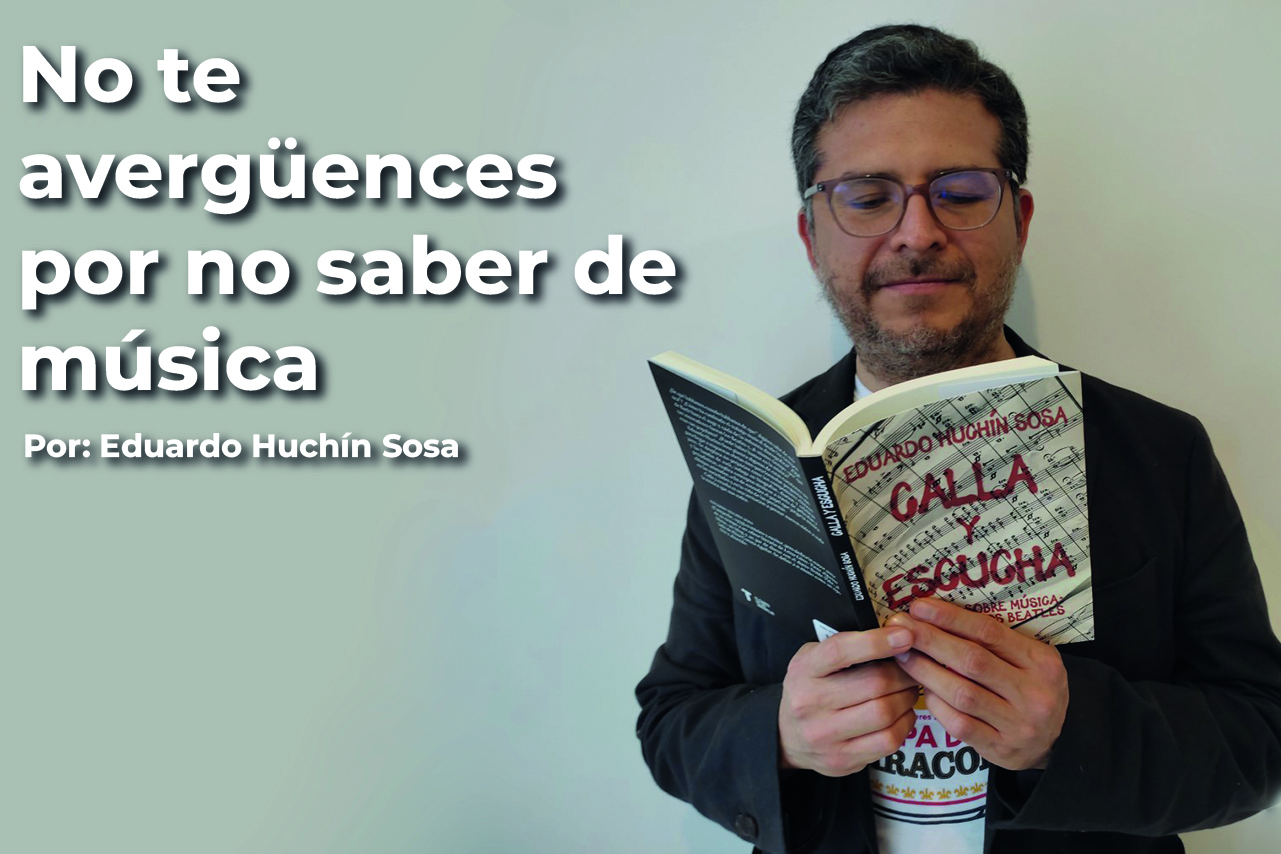

No te avergüences por no saber de música (los que dicen que saben tampoco es que sepan mucho)

El músico y escritor mexicano, Eduardo Huchín Sosa, comparte con el público del Cervantino un capítulo de su nuevo libro Calla y escucha. Ensayos sobre música: de Bach a los Beatles publicado por Turner. El texto cuestiona la idea, un tanto academicista y muy elitista, que hace creer que para hablar y disfrutar de la música necesitas muchos conocimientos. Falso. ¿En realidad debemos conocer sobre métrica, saber leer partituras o ser un genio compositor? Para el autor, quien tambíen es parte del dueto Doble Vida, saber de música va más allá de todo esto, es crear una conciencia de lo que se escucha y de quien lo transmite.

* * *

En últimas fechas me he aficionado a buscar en YouTube piezas de Johann Sebastian Bach interpretadas por guitarristas. Tardé en darme cuenta de por qué: si estoy frente a una partitura no entiendo un carajo, pero si veo a alguien tocando en una guitarra, por decir algo, las Gavotas I y II (BWV 995), entiendo lo que Bach está haciendo. La expresión “entender a Bach” puede resultar pretenciosa, pero lo que quiero decir es que una mano deslizándose a lo largo del brazo de una guitarra es una imagen que tiene sentido en mi cabeza si lo que necesito es identificar la estructura de una obra o la manera en que las armonías se relacionan unas con otras. Con Bach, uno puede ir de lo muy elemental –como el aria de la Suite número 3 (BWV 1068), que parece como si estuvieras aprendiendo a tocar “Qué será de ti”, de Thalía, hasta lo muy complejo –como la Partita número 2 (BWV 826), para lo cual se necesitan dedos biónicos con programación propia, según consta en los numerosos registros en video–. En todo caso, la sensación de que uno está comprendiendo algo de lo que sucede mientras sucede Bach, o alguna otra cosa que nos cause admiración, simplemente no tiene precio.

Pero hay más: escuchar versiones permite percibir detalles que en otras condiciones habrían pasado inadvertidos. Si se busca una ejecución en guitarra eléctrica de la Tocata y fuga en re menor (BWV 565), como la del profesor Dave Celentano, puede uno darse cuenta de cierto ímpetu juvenil difícil de asociar con Bach, aunque la pieza provenga precisamente de sus años de juventud. La versión en guitarra exuda esa clase de suficiencia que tienen los veinteañeros virtuosos, necesitados de demostrarse a sí mismos y a las personas de la cuadra lo grandiosos que son. No es casual que ese mismo despliegue de destreza técnica sea el modelo de “Eruption”, la composición en donde un sudoroso y sexual Eddie Van Halen satisface sus ansias de lucimiento, entre otras cosas, haciendo tapping, un golpeteo que, con los dedos de la mano derecha sobre el brazo de la guitarra, pretende emular un sonido “a lo Bach”. Además, ambas obras sugieren el tipo de pruebas que haría un comprador en la tienda de instrumentos musicales: recorrer toda la escala, descubrir los pequeños ruidos, mover esta o aquella palanca, pisar este o aquel pedal. El parecido no es mera invención mía.

Es probable que Bach haya compuesto aquella obra como parte de su trabajo como perito de órganos. Más que la circunstancia histórica habría que prestar atención a la forma: la Tocata, como se sabe, comienza con un rápido ataque que el musicólogo Hermann Keller comparó con un rayo al que sigue “el largo trueno arrollador de acordes arpegiados”, un recurso que, a decir de otro experto, Klaus Eidam, comprueba la capacidad de los fuelles, porque su lenta construcción nota a nota exige de manera gradual una cantidad de aire cada vez mayor hasta llegar al trueno, en el que simultáneamente está sonando una sorprendente cantidad de tubos. El autor calcula que al final del primer acorde suenan al mismo tiempo veintisiete tubos, pero un segundo después, cuando el siguiente acorde está en todo su esplendor, hay 243 tubos en funcionamiento. ¿Cómo no saber si algo falla en la maquinaria con semejante prueba de resistencia?

Esa unión entre inspirada inventiva artística y alta competencia técnica no es la única lección que puede extraerse de Bach, a mi modo de ver, es el ser humano que más hondo escarbó en los misterios de la fecundidad, en cualquiera de las acepciones que uno tenga en mente. Incluso un hombre de su talento tuvo que aceptar que existía música más allá de sus habilidades de instrumentista. Por ejemplo, mientras trabajaba en la corte de Sajonia-Weimar, alrededor de 1713-1714, tuvo la encomienda de adaptar al órgano y el clave algunos conciertos para otros instrumentos, cuyas partituras el príncipe había comprado en sus viajes. Según uno de sus primeros biógrafos, J. N. Forkel, esas labores de copia y adecuación, en particular de Vivaldi, le sirvieron a Bach para aprender a “pensar musicalmente” –esto es con orden, ilación y proporción–, “de manera que, cuando su trabajo estuvo concluido, ya no tenía que esperar a que sus ideas viniesen de sus dedos, sino que podía sacarlas de su propia fantasía”. La afirmación es un tanto exagerada porque hace ver a Bach como un compositor inexperto, cuando para esa época manejaba una cantidad intimidante de recursos, había firmado piezas como la Fuga en re menor (BWV 948) y daba clases desde hacía una década, pero también arroja luz sobre lo revelador que había sido para él encontrarse con formas musicales que desconocía, en específico, el concierto italiano. Un género en boga le estaba ayudando a repensar la música como actividad intelectual a pesar de todo lo que había escrito, había escuchado y damos por hecho que ya sabía. Paul Henry Lang afirmaba que Bach había sido un “investigador infatigable que examinaba todo lo que correspondiera a su arte y ponía su mano en todos los trucos del oficio, para desprenderse de ello cuando no acordaba con su crítica y su oficio, tan agudos”. La imagen de un genio que, en la plenitud de sus treinta, no se conforma con los conocimientos adquiridos, por muy complejos que sean, me llevó a preguntarme en qué estábamos pensando cuando hablábamos de que alguien “sabía de música”.

Yo, que no podía leer una partitura, pero sí reconocer formas en la guitarra, ¿sabía o no de música? Me habría sentido un fraude como erudito, pero tampoco podría considerarme algo así como un especialista: desconocía la historia general de la música en Occidente, los nombres clave de algún género en particular, como la zarzuela o el gangsta rap, y era incapaz de trazar un panorama de nicho del tipo: “La trayectoria del punk en Ecatepec durante la década de los ochenta”. No podría hacer recomendaciones de obras clásicas, a las que volvía con cierta regularidad, pero tampoco de rock, al que le había dedicado muchos años de mi vida, gracias a actividades como la lectura de revistas como Kerrang!, el consumo de episodios de Headbangers Ball o el aprendizaje de canciones emblemáticas en la guitarra. ¿Estaba o no capacitado para escribir sobre música? ¿Sobre qué música, además?

¿Conocer datos oscuros del rock –a la manera de Eddie Trunk de That Metal Show– es una forma de saber de música? El tipo podía responder casi cualquier minucia respecto al heavy metal o el trash, pero sudaba frío si la cuestión se movía hacia el metal extremo, no digamos si alguien se atrevía a hablarle de bachata o guaguancó. ¿En qué se basaba entonces el respeto que le profesaba todo el gremio? Más si, como demuestran las graciosas compilaciones de sus gazapos, el desafío de la sección de preguntas Stump the Trunk era demostrarle que no sabía tanto como presumía.

La sola memoria no basta para ganarte el respeto de tu comunidad, eso es más que cierto. Hay que tener además algo que los entendidos llaman criterio y que por lo general sirve de carnada para iniciar discusiones estériles acerca de si Black Sabbath sonaba mejor bajo el reinado de Ronnie James Dio o bajo el de Ozzy Osbourne, o si el Tristan de Wilhelm Furtwängler puede despertarte tantos sentimientos arios como el de Herbert von Karajan. Son las batallas campales por la autoridad en la que nunca hay claros ganadores y la única pretensión es no quedar en ridículo. Rob, Barry y Dick –los tres dependientes de la tienda de discos Championship Vinyl, que aparecen en la novela Alta fidelidad, de Nick Hornby– ejemplifican esas deliberaciones sin fin en las que no existe canción que no puedas poner en rivalidad con alguna otra o funcione para objetar las preferencias ajenas. Al momento de armar la selección de los mejores sencillos aparecidos en la cara A de un disco, en donde Rob ha incluido “Thunder Road” de Bruce Springsteen y “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana, Barry le hace saber que para debatir hay que asumir algún maldito riesgo: “¿No se te ocurre nada más típico, tío? ¿Qué pasa con los Beatles? ¿Y dónde dejas a los Rolling Stones? ¿Qué fue del cabrón ese... de ese cabrón de Beethoven? ¿No te gusta el primer corte de la cara uno de la Quinta sinfonía? Coño, tendrían que quitarte la licencia para ser dueño de una tienda de discos”. De acuerdo con Barry, y con algunos de los polemistas más aguerridos de los que tengas noticia, saber de música es saber cagarse sobre el conocimiento convencional.

Se trata, sin embargo, de una impresión engañosa. Si bien Alta fidelidad deja ver una cantidad casi insolente de apreciaciones musicales, algunas de las cuales podrían adjudicarse al propio autor, Hornby ha firmado también un libro de ensayos acerca de su relación con el pop, un territorio en el que se le considera una voz autorizada. Aparecido ocho años después de su novela, 31 canciones ahonda en ese tono íntimo de quien no puede separar la música de la autobiografía, no obstante, su solo índice dice poco de Hornby como alguien que sabe de música. Una lista en la que caben “You Had Time” de Ani DiFranco, “Mama, You Been On My Mind” de Rod Stewart y “Caravan” de Van Morrison no valida a nadie como experto en pop, en buena medida porque las piezas seleccionadas tienen poco que ver entre sí. En términos de recepción, por ejemplo, casi nada hay en común entre “I’m Like A Bird” de Nelly Furtado (que acumula unos 115 millones de reproducciones en YouTube, por tener una referencia) y “Glorybound” de The Bible (que no llega a las dos mil, probablemente del propio Hornby y sus lectores). En lo musical, los vínculos son incluso más desconcertantes. Hornby busca cosas distintas en los temas que examina y, así, “Heartbreaker” de Led Zeppelin le sirve para explicar los sonidos que abandonamos con la adolescencia y “Born For Me” de Paul Westerberg ejemplifica aquellas partes instrumentales no especialmente virtuosas que nos gustan porque cristalizan eso que llamamos “el hechizo de la melodía”. Y aún más: contra la idea popular de que las canciones de éxito masivo desprestigian a quien las admira, Hornby pasa revista a ¡“ Thunder Road”, de Bruce Springteen!, que a su modo de ver no puede reducirse a una letra de “coches y chicas”, porque su relato del hombre que huye define con fortuna las aspiraciones de autorrealización, o al menos de reconocimiento público, que anidan en la mayoría de los individuos.

Son ese tipo de ejercicios de introspección, que combinan la historia personal y las preocupaciones de tu época, el que las listas a botepronto dejan fuera. Parte del melodrama que vuelve ridículos a los personajes de Alta fidelidad es que todo el tiempo se muestran convencidos de que una “buena” selección musical concede autoridad, encanto y carácter, pero nada de eso puede tomarse en serio. Uno de los mayores aciertos de 31 canciones es su renuncia a conformar un canon, el que sea. El otro es una voz más cercana a la de un confidente que a la de un crítico, y acaso sea esa falta de presunción –esa invitación a leer con reservas sus opiniones– la que otorgue una mayor autoridad a quien escribe.

Hay otros malentendidos respecto a “saber de música” sobre los que quisiera detenerme. Se cree con frecuencia que nadie está más capacitado para hablar sobre música que quien puede descifrar y explicar una partitura, y que los textos acerca de aspectos biográficos, históricos o circunstanciales se quedan apenas en la superficie. En algunas de sus reseñas, George Steiner lamenta, por ejemplo, que “cuando menos el noventa por ciento de lo que se escribe sobre música consiste en simplezas impresionistas”, a excepción, claro está, del “análisis teórico y formal, en el que se emplea un código verbal, en gran medida técnico, para exponer los elementos formales de una pieza”. Un comentador “serio”, afirma el crítico, puede examinar “la resolución de este o aquel compás, un salto hacia arriba a fa, la disonancia cromática en una séptima disminuida, el debilitamiento de una síncopa”, entre otros aspectos técnicos, y sus lectores “deberían ser capaces de seguir el argumento partitura en mano e, idealmente, en el instrumento pertinente”.

Bueno, sí, es una posibilidad y resulta obvio que Bach aprovechó muy bien sus horas frente al papel pautado. Sin embargo, el conocimiento teórico no solo deja fuera un porcentaje importante de intérpretes y comentaristas que algo tendrán que decir sobre la música, sino que descarta una variedad nada despreciable de experiencias. En los dos miles, dos sociólogos que también eran músicos –Robert Faulkner y Howard Becker– se enfrentaron a sus propias trayectorias para resolver un misterio que ponía en duda la naturaleza infalible del conocimiento “formal”: ¿cómo se las habían arreglado para tocar jazz en su juventud, es decir, en bares llenos de tipos que les pedían todo el tiempo canciones que ellos no querían interpretar, sin partituras, conciliando el hecho de que cada miembro de la banda sabía piezas que los otros ignoraban, en jornadas tan extenuantes que era común quedarse medio dormidos y despertar apenas a tiempo para identificar en qué tonalidad y ritmo estaban tocando sus compañeros? En lugar de sentirse horrorizados por semejante prueba de explotación laboral, ambos se preguntaron si no habría un conjunto de habilidades que los músicos ponían en práctica por el solo hecho de estar en el negocio y cuyo sustento teórico no habían tenido oportunidad de averiguar.

Para no quedarse con sus propias intuiciones, Faulkner y Becker entrevistaron a decenas de sus colegas sobre lo que significaba tocar en vivo, que en el ambiente del jazz incluía interpretar temas que no conocías e integrarte a bandas con las que jamás habías ensayado. En una mezcla de autoexamen e investigación de campo, los sociólogos reunieron, explicaron y organizaron numerosos testimonios de músicos de todas las edades y trayectorias acerca de cómo habían aprendido canciones en quince segundos, de qué forma interactuaban con otros músicos y cómo se habían enfrentado al inabarcable repertorio del jazz, que ninguno de ellos podía dominar, pero sí al menos deducir a partir de lo que conocían.

“Si yo fuera un actor”, explica uno de sus entrevistados, “digamos, y me he aprendido mis textos y vamos a decir, por ejemplo, que estamos haciendo esta pieza y yo estoy diciendo mis partes y me olvido de lo que viene después, sé la obra a ese nivel en que si me olvido ya me jodí, o sé la obra al nivel en que sé lo que está pasando. Sé dónde estamos y sé el significado de lo que estoy diciendo y si metemos la pata puedo arreglar la cosa, puedo improvisar porque sé dónde estamos y de qué estamos hablando”. La comparación con el diálogo teatral resulta útil porque distingue la coherencia y el sentido: una conversación entre un humano y un bot de internet puede llegar a ser coherente a nivel gramatical, pero nadie diría que tiene sentido, entre otros motivos, porque un software no puede entender las inflexiones humorísticas ni los registros no explícitos de su interlocutor, esto es: las convenciones y expectativas que hacen que a alguien le importe seguir platicando. Sería imposible crear un manual para decodificar esos acuerdos sociales porque la gente los aprende de su constante interacción con otra gente y, en el caso de los músicos, de sus colaboraciones con otros músicos, las presiones propias del trabajo y el pujante gusto popular que ponen en marcha habilidades imposibles de estudiar solo en teoría. Cuando el informante de Faulkner y Becker habla de “saber lo que está pasando” se refiere a algo más que atinarle al tono en el que se interpreta una melodía. Si en el ajetreo cotidiano, el conocimiento de la convención permite identificar cosas como las preguntas retóricas o el guiño intimidatorio, en la interpretación musical ayuda a inferir qué clase de estribillo necesita una balada o cómo poner punto final a una pieza de rock progresivo que ya lleva sonando media hora.

El ritmo de trabajo exige ese tipo de sabiduría práctica que, en ocasiones, entra en conflicto con el aprendizaje “formal” –muchos de los músicos veteranos entrevistados por la dupla F&B se quejan de aquellos jóvenes que pueden leer con rapidez una partitura, pero no seguir a los demás– y es comprensible que así sea. En el mundo del jazz, generoso en versiones que desdibujan el original, no está claro si los músicos están hablando de lo mismo cuando alguien menciona el título de una pieza, de ahí que algunas habilidades sean mejor apreciadas que otras: reconocer una progresión en el pentagrama puede proporcionarte estatus, pero saber leer los gestos de quienes te acompañan puede garantizarte la próxima función. Un estilo de tocar, concluyen los investigadores, “es una forma de hacer el trabajo”.

No se trata, como pudiera pensarse, de una exigencia propia del jazz y otros géneros adecuados para las bodas o las tabernas de poca monta. El compromiso práctico de “entender una pieza” no es muy distinto en el mundo de la música académica, si bien una partitura proporciona un referente bastante más rígido al cual apegarse. Una de las personas que mejor entendió esa necesidad fue Nadia Boulanger, pianista, directora de orquesta y profesora de algunos de los compositores más conocidos del siglo XX, como Leonard Bernstein, Aaron Copland y Philip Glass. “Creo que muchos músicos no saben oír”, decía. “Pídale a un violinista que toque la parte del bajo de un concierto o de una sonata al tiempo que canta su parte de violín, y descubrirá que muy buenos violinistas son incapaces de hacerlo.” Y un instrumentista que ha aprendido a escuchar, de acuerdo con Boulanger, toca notablemente distinto a quien no sabe.

No sin una justa dosis de mala leche, durante una clase la profesora le ordenó a un niño prodigio que tocara el movimiento lento del concierto para violín Opus 64 de Mendelssohn. Un segundo antes de que el chico se pusiera en lo suyo, precisó la instrucción: quería que tocara solamente el bajo. “Es que no me lo sé”, dijo el alumno que había llegado a ella precedido de un estruendoso éxito como intérprete. “Bueno, pues vamos a escuchar”, le propuso, “¿qué cree usted que hay ahí?”. Su mejor lección era, por un lado, que el solista descubriera por sí mismo el terreno que pisaba y, por el otro, hacerle ver que incluso la más brillante muestra de virtuosismo era también fruto de la cooperación. “Si al director de orquesta le dieran el tiempo necesario”, explicaba, “su papel, reducido a lo esencial, consistiría en hacer cobrar conciencia a los músicos de la parte de los demás”.

La cuestión no pasó inadvertida para sus alumnos más avezados. Philip Glass escribió en sus memorias que la mayor influencia de Boulanger había sido en la manera de “escuchar” la música. Después de todas esas clases en las que juntos examinaban a Bach y el contrapunto, “mi atención y mi concentración se agudizaron y empecé a escuchar la música con mi oído ‘interior’ con una claridad que no había sentido, ni siquiera sospechado, hasta entonces. Me volví capaz de tener una clara imagen auditiva en la cabeza”. Es una observación reveladora porque Glass tenía veintiséis años cuando tomó lecciones con Boulanger –es decir, no era un niño ni tampoco carecía de formación: había estudiado música en la escuela Juilliard de Nueva York, bajo la tutela de gente como Darius Milhaud– y, sin embargo, hasta que conoció a la profesora francesa tuvo una experiencia que se atrevió a denominar “escuchar con claridad”. Al recordar aquellos años, el compositor no habla tanto de haber adquirido una idea como de haberse ejercitado en algo. Más un hacer que un saber y, en ese sentido, su noción de conocimiento musical no era muy distinta a la del jazzista que platicó con F&B. Glass dice que si alguien nos diera una caja de herramientas y nos pidiera construir una mesa, seguro sacaríamos el trabajo, incluso si nunca hubiéramos hecho una. El resultado, es de suponerse, tendría patas desiguales o parecería más una escultura de arte moderno que un mueble, pero sería palpable, sólido, real. Y, sin embargo, el aprendizaje musical no se trataba tanto de obtener un objeto en concreto –una mesa o una sinfonía– como de llevar a cabo una tarea del mejor modo posible. “Lo que la señorita Boulanger enseñaba era cómo sujetar un martillo, cómo usar una sierra, cómo tomar medidas, cómo visualizar lo que uno quería hacer, cómo planificar todo el proceso” y, si uno era lo bastante talentoso, aplicaría aquello en algo más que en crear solo mesas: tendría a su mano la posibilidad de hacer ventanas, burós y óperas minimalistas. Conocer de música estaba más cercano a dominar un oficio que a poseer una sabiduría esotérica.

Y, sin embargo, ¿ese conocimiento no implicaba en los hechos aprender a fondo piezas culturalmente apreciables? ¿No era una forma de validar una y otra vez el canon?

Durante el medio siglo que se dedicó a la enseñanza, Nadia Boulanger se hizo muchas preguntas acerca del tipo de obras que debería conocer un estudiante de música. No solo el instrumentista prodigio sino también el ejecutante mediano y, en particular, cualquiera que estuviera interesado en crear composiciones propias, algunas de una sensibilidad por completo distinta a la suya. Conmueve, de entrada, que nunca acudiera a su autoridad para dictar cátedra respecto a lo que era buena o mala música y que, a la vez, hablara todo el tiempo del valor de las obras maestras que, a su parecer, permitían a los alumnos descubrirse a sí mismos y tomar el camino que mejor expresara su personalidad. Una niña genio, como la pianista Idil Biret –que a los siete años no sabía leer partituras pero podía tocar de memoria un concierto de Mozart–, buscaba una cosa diferente de aquella otra alumna que había tardado veinticinco años en hacer progresos en el piano y cuyo único propósito era ganarse un lugar como profesora en la pequeña localidad donde vivía. Las dos habían encontrado algo radicalmente distinto en El clave bien temperado (BWV 846-869), que Boulanger les hacía estudiar y de eso, a fin de cuentas, se trataba “aprender música”.

Sus cursos abarcaban de Palestrina a Xenakis, no obstante en sus conversaciones sorprende la cautela con la que hablaba de compositores y obras no asentados en la tradición. Dudaba de ella misma cuando una pieza no le gustaba, pero sí era capaz de apreciar la solidez de su estructura. “Puede que me equivoque, pero no me gusta”, decía respecto a Lulu, de Alban Berg. “En cualquier caso, no hay una sola vez que suene Lulu en la radio y no la escuche.” Le preocupaba, en cambio, si algo le producía tedio porque la indiferencia hablaba más de las personas que de las obras y no quería convertirse en el tipo de gente a la que le aburre un estilo determinado de música.

Los titubeos de Boulanger para emitir juicios contundentes no solo pueden considerarse un producto de su modestia sino también un problema de género. A lo largo de la historia ha sido vergonzosamente difícil otorgar a las mujeres el rango de voces autorizadas en la apreciación de las artes, lo cual nos lleva de nuevo a la cuestión de quién merece la prerrogativa de opinar sobre las obras musicales. A principios del siglo XX, Elsa Bienenfeld –que había comprendido el revolucionario proyecto de Arnold Schönberg con mucha mayor penetración que la mayor parte de sus contemporáneos varones– tenía que firmar las reseñas como “doctora en musicología” para ser tomada en serio. Décadas más tarde, ni siquiera los títulos universitarios garantizaban el respeto. En 1979, la musicóloga Marcia Citron empezó a estudiar la obra de Fanny Hensel, en el Archivo Mendelssohn de Berlín. Dado que Hensel era mayormente conocida como “la hermana de Felix Mendelssohn”, ninguno de sus manuscritos había sido catalogado y las dificultades para trabajar con aquel material se multiplicaban. En 1986, siete años después de iniciada aquella labor, el director del archivo, Rudolf Elvers, tuvo el mal tino de declarar que hasta ese momento “ningún musicólogo cualificado” había tenido interés por Hensel, en virtud de que no recordaba a ningún hombre que hubiera preguntado por sus papeles personales (Citron era, a sus ojos, una de esas “muchachas aficionadas al piano a las que les encanta Fanny”). En un argumento circular, Elvers menospreciaba la autoridad de una mujer porque reconocía los méritos de una compositora y menospreciaba los méritos de una compositora porque los había reconocido una mujer.

Si la reputación en la composición y la crítica parecen concederse sin motivos razonables, ¿por qué sigue importando tanto? A veces, la pregunta conduce al espinoso problema del buen gusto, una categoría que en el nuevo siglo sigue dando de qué hablar, a pesar de lo mucho que nos esforzamos por certificar su deceso. En otras ocasiones, la aprobación del conocedor justifica el tiempo que le dedicamos a una pieza de arte o a un artista. Ese carácter judicial de la autoridad encuentra lugar en todos lados, incluso en aproximaciones que resultan innovadoras en otros muchos aspectos. En su extraordinario retrato del virtuoso del piano Bruno Gelber, Opus Gelber, la periodista Leila Guerriero siente de vez en vez la necesidad de acudir a la opinión de los conocedores y a numerosos ejemplos de validación –menciones a orquestas respetadas, giras europeas, premios internacionales, la mejor grabación de tal o cual obra según tal o cual medio–, a fin de que nadie considere una estafa leer un perfil de trescientas páginas en el que abundan las escenas de cháchara y escasean los momentos de ejecución. Cada vez que las historias domésticas amenazan con desbordarse aparece alguna voz competente para recordarnos que Gelber es un instrumentista de valía y no solo un señor un poco obsesionado con la etiqueta, la monarquía y los programas del corazón: “Cuando hablas de kitsch en relación con Bruno, te genera una asociación casi automática con Liberace”, explica, por ejemplo, Pablo Gianera en alguna parte del libro. “Pero hay una diferencia radical: Liberace era un fake y Bruno es uno de los más grandes pianistas de la segunda mitad del siglo XX.” Si lo afirma, como en este caso, el crítico musical de La Nación, entonces hay que creerlo, pero nada consolida tanto tu papel de dictaminador como insinuar que sabes la diferencia entre el artista auténtico y el impostor al que se le parece.

En no pocos casos hay que echar mano de otras marcas de autoridad cuando los argumentos musicales no alcanzan para ver todo el panorama. Las razones de Greil Marcus para hablar in extenso de bandas como los Sex Pistols y las Slits en su imprescindible Rastros de carmín se desvían hacia la historia cultural, en vista de que el impacto del punk es inseparable de lo mal que tocaban todos los involucrados. Las Slits hicieron sonar menos notas en su vida que Liberace pero ellas no eran fake, porque su autenticidad dependía de su impericia técnica (la guitarrista Viv Albertine cuenta que durante un ensayo les avisó al resto de la banda: “no soy muy buena, hace tiempo que no toco y no tengo ni idea de cómo improvisar. Todas me contestan a coro que ellas tampoco y que eso no importa”). En lugar de adentrarse en argumentos de índole melódica, rítmica o de prestigio, Marcus se concentra en el estallido social que llevó a un puñado de bandas de punk a emerger en los setenta para desvanecerse casi en el acto. Se trataba, indaga Marcus, de una pulsión, entre autodestructiva y enamorada de la espontaneidad, con antecedentes que iban de las herejías medievales a los movimientos dadaísta y situacionista. Al autor le interesaba, así, trazar la genealogía que desembocara en aquel primer verso de “Anarchy in the UK” de los Sex Pistols: “¡Yo soy un anticristo!”, un alarido que era un síntoma del malestar general y para el cual la categoría de rocanrol había dejado de tener sentido. Dado lo anterior no le importa la terminología musical a pesar de que siempre está hablando de música: atender elementos como el compás, la disonancia cromática o la síncopa, como habría querido Steiner, era poco menos que un desperdicio porque significaba dejar de mirar lo que de verdad estaba sucediendo. La autoridad de la que se vale Marcus en Rastros de carmín se basa en un conjunto de manifestaciones artísticas y de pensamiento que, aunque nacidas en los márgenes, encontraron pronto asilo en la crítica y la historia tradicional del arte: entre los dadaístas Ball y Tzara, los situacionistas Vaneigem y Debord o el sociólogo Lefebvre se dan cita suficientes nombres acreditados como para que nadie extrañe las explicaciones musicológicas.

El lema que Michel de Montaigne hizo grabar en las vigas de su techo –Que sais-je? [¿Qué sé yo?]– adquiere un interesante sentido cuando se habla de música. No qué sabemos y buscamos transmitir a los lectores sino qué estamos interesados en saber, a partir de lo que ya conocíamos. Una apuesta que no desentona con las cualidades que Nadia Boulanger veía en las obras maestras de todas las épocas: la curiosidad, la tenacidad, la práctica y el olvido de uno mismo. Importa qué pistas estás dispuesto a seguir y la relación que construyes con los valores establecidos del arte. Importa desarmar una mesa con el mismo ímpetu, oficio o dedicación con los que alguien más la ha fabricado. O como recomienda Greil Marcus: en vez de resolver en su totalidad un misterio, importa volverlo un misterio mejor.

Aqdquiere Calla y Escucha en Gandhi